Пускай мы не устаем шагать в ногу со временем, но мы позволяем себе остановиться и осмотреться, а порой и оглянуться назад. В одно утро редакция relax.by решила прогуляться по центру Минска с необычным экскурсоводом. Человек, который вместе с коллегами вернул к жизни Свято-Петро-Павловский собор Минска, восстанавливал храм Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке, тот, кто может вложить 20 лет жизни в один объект, реставратор творческой мастерской «Басталия» Федор Александрович Сорока. Он помог нам понять, что же должна представлять из себя реставрация, отвел нас под самые своды храма и показал десять самых старых домов Минска. Еще он рассказал, когда новый старый центр Минска будет выглядеть как надо и помог проникнуть в новую элитную гостиницу «Монастырская».

Знаете фильм Абуладзе «Покаяние»? Для нашего поколения это был взрыв. Там в самом конце выходит старушка и говорит: «А зачем дорога, если она не ведет к храму?». Так и с минскими улицами.

Я представитель творческой группы и мастерской «Басталия», и мы все время занимаемся реставрацией. Выработали для себя такой принцип — «зондажи и миражи».

Первое исследование объекта начинается с зондажа. Реставратор с помощью скальпеля пытается выяснить послойность исторического пласта. Хоть в этом слове и есть корень «зонд», мы им не пользуемся, мы сами себе зонд. Зондажи — это как окна, через которые можно заглянуть вглубь. Параллельно ведутся исторические исследования. История объекта, как и всего города, всегда переплетается со множеством мифов — вот это уже картина-мираж. Исследователи собирают научный материал, который опирается на факты, и это можно назвать историческими зондажами. Но жизнь разнообразнее, и поэтому история человека, семьи, улицы, города — это переплетение «зондажей и миражей».

Принято говорить, что Минск был уничтожен, но миражи не исчезают.

Такие историки как, Сергей Харевский, Владимир Денисов, Антон Астапович, прекрасно знают историю нашего города, а в миражах находят факты, из которых и складывается история. У каждого исследователя вырабатывается свой подход. «Зондажи и миражи» — для нас это не остроумное словосочетание, это выработанный алгоритм поведения.

В Минске старых зданий сохранилось очень мало. Недавно нам предложили разработать систему указателей-знаков пешеходного туристического маршрута по исторической части города. Своеобразное «Золотое кольцо Минска». Того, чего много в той же Праге, у нас меньше, и этим мы отличаемся.

Если поставить художнику задачу создать силуэт Парижа, он нарисует Эйфелеву башню — и все сразу понятно. Силуэт Москвы — Кремлевские башни. А силуэт Минска пока не определен, он еще в поиске. Можно, конечно, и библиотеку нарисовать...

Я не хочу становиться в позицию критика и описывать все в черном цвете, потому что в каждое время все растет на остатках того, что было перед ним, хотя в той же Праге все-таки новое больше щадило предыдущие творения. Каждое время разрушает часть прошлого. Да и сама профессия архитектора в некотором роде геростратическая. (Герострат — тот древний грек, который сжег храм Артемиды, прим. автора). Например, живописец если написал картину, может ее никуда и не выставлять. А архитектору необходимо пространство для своего здания. Сколько было разных планов по перестройке Минска. И в советское время, и сейчас, и даже немцы, когда пришли, свои планы строили. Каждое время так утверждалось на века.

Слово «реставрация» в понимании «восстановление» не совсем соответствует той задаче, которую должны выполнять реставраторы. Есть еще «реконструкция», «регенерация», «реновация» — столько путаницы возникает с этими словами, что можно забыть, чем ты вообще занимаешься. На самом же деле задача реставратора — сохранить то, что есть.

В советское время было удобно заниматься реставрацией, потому что там можно было решать некие художественные задачи под видом сохранения. Но тогда было еще понятие «приспособления», то есть все церкви, костелы реставрировали для того, чтобы приспособить под новые функции. В среде специалистов возникло определение — приспособление как принцип реставрации. Была в этом сложная художественная задача: как древней церкви, которая имеет определенный стиль, историю, дать новую жизнь.

1.Петропавловская церковь

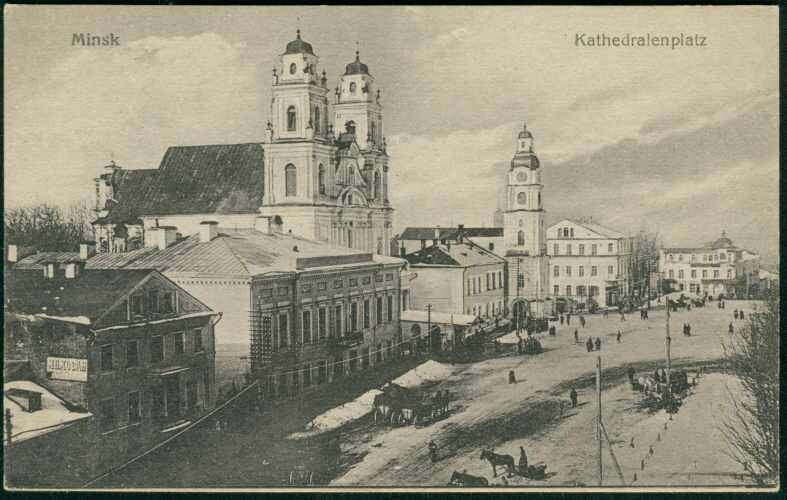

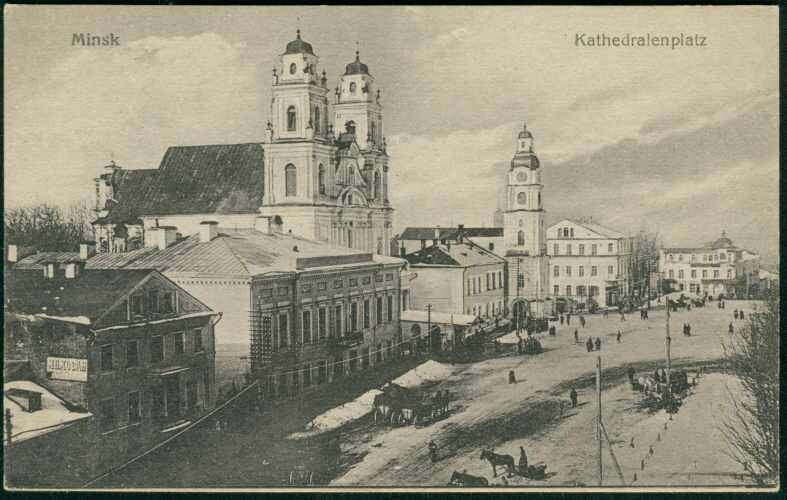

Первой в списке самых старых зданий Минска стоит Петропавловская церковь. Не было еще Нью-Йорка, Санкт-Петербурга, а эта церковь уже стояла. Ощущаете?

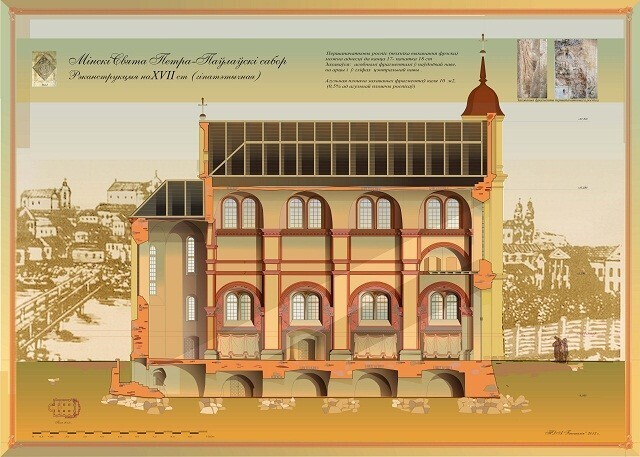

Она сохранилась в том же виде, в каком была построена. Менялись только отдельные элементы, оформление, а конструктивно все сохранилось. Нас позвали сюда в 1991-м году заняться исследованием настенной живописи.

В советское время тут был архив, сделали перекрытия на четыре этажа, живописи и следов никаких не было. Все стены внутри были заштукатурены и закрашены. Мы потихоньку стали делать зондажи, искать, и неожиданно на сводах открылись рогозы (камыши), роспись. В результате нашли аж пять культурных слоев, в них — 400 лет истории.

Было восстание Костюшки, в 1794 году его подавили, и императрица Екатерина пожертвовала деньги на обновление церкви. Ее расписали заново, а значит, старые фрески уничтожили. И церковь назвали Екатерининской, хотя она всегда была Петропавловской. 1863 год — восстание Калиновского. После его подавления наступили новые времена — церковь расписали мастера-академисты, участвующие в росписи Исаакиевского собора Петербурга. Византийский орнамент, и не только, соопределял эстетическое направление, даже была сделана попытка изменить внешний облик: храм был увенчан фальшкуполом.

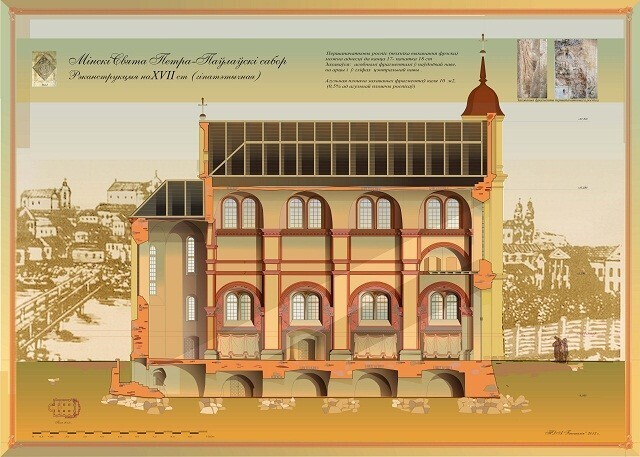

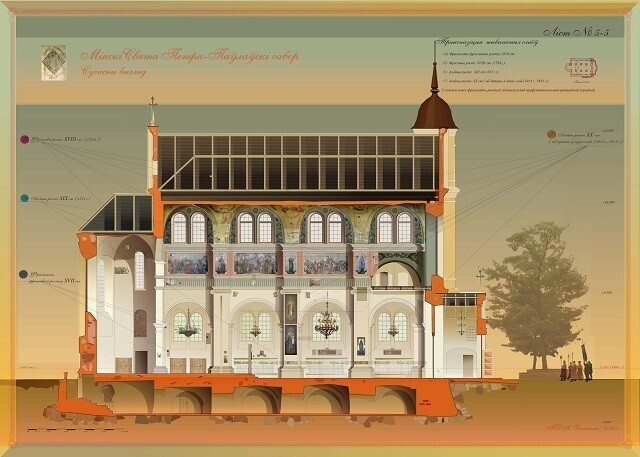

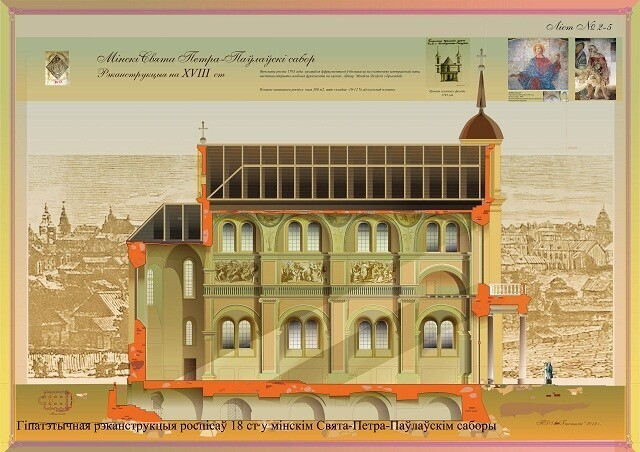

Вот это первый вид храма, 17-й век. Это гипотетическая реконструкция. Это значит, что мы нашли несколько фрагментов и по ним уже предполагали изначальный вид.

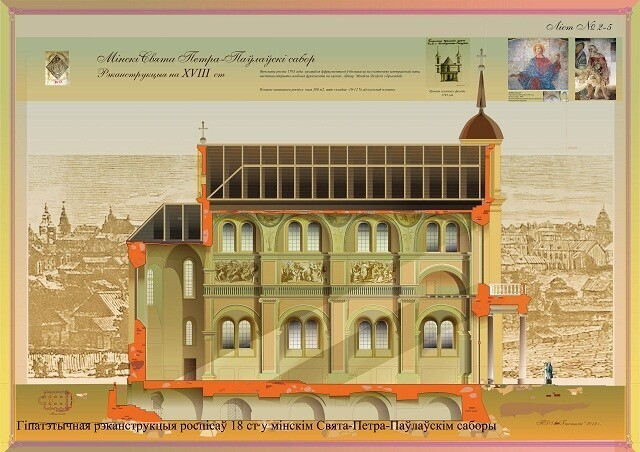

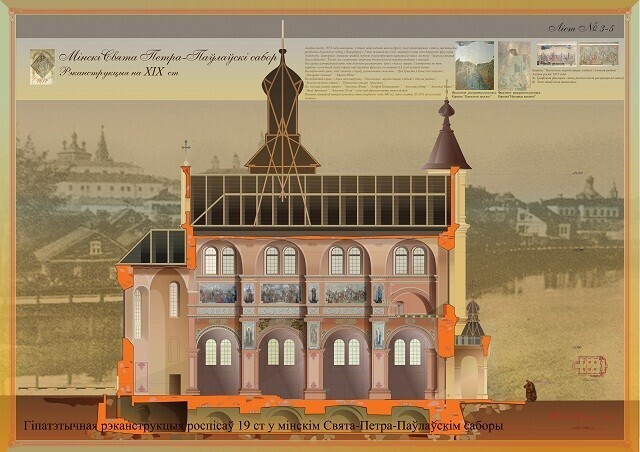

Это у нас 1794 год, когда она стала Екатериниской. Росписи приобретают строгий имперский характер, все нервюры сводов подчеркнуто выделяются, как эполеты бравых воинов.

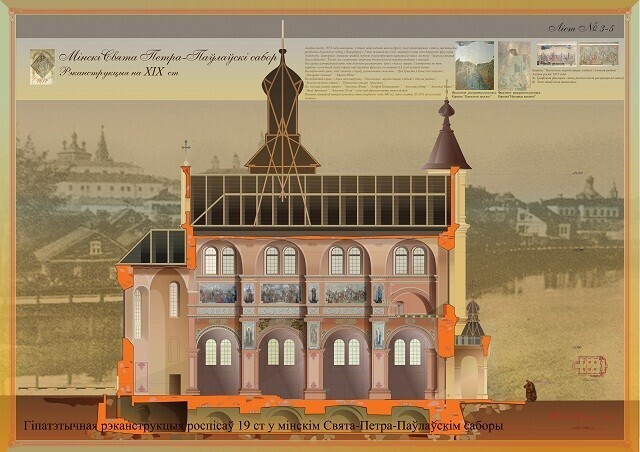

В 19-м веке, когда стали по всей Беларуси строить «муровьевки», тут появился фальшкупол.

Когда строили церковь, король ВКЛ разрешил построить православный храм, но чтобы он имел вид европейский. Так что никакого купола изначально не было. Я даже когда-то предлагал фальшкупол тоже восстановить, но поставить рядом с церковью и сделать там киоск.

Но роспись здесь совсем другого рода, и под сводами уже ничего кроме неба не нарисовано.

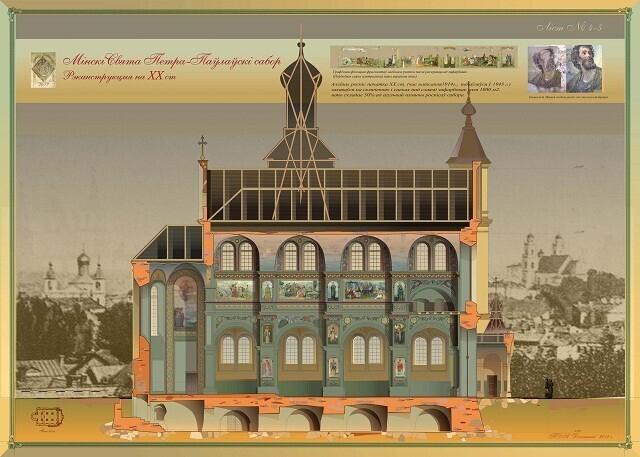

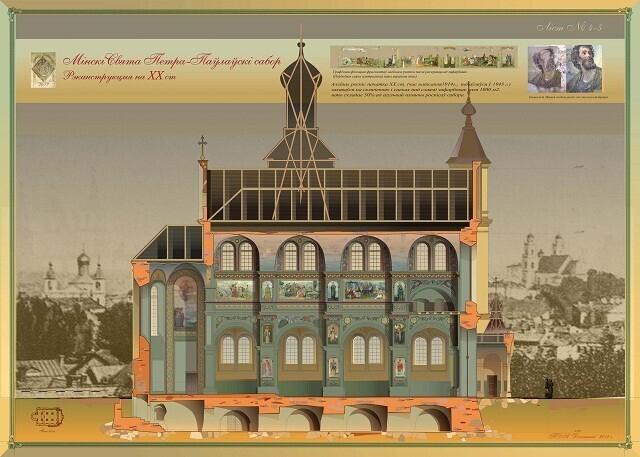

Пришло 20-е столетие. В России художники Васнецов, Нестеров и Врубель работали над Владимирским собором. Эта мода дошла и сюда. Храм расписали заново, появились какие-то орнаменты. Расписывали уже маслом.

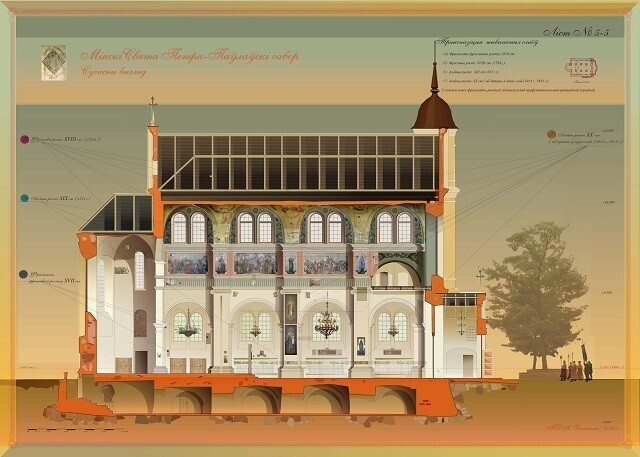

Вот что сейчас получилось. Мы первый ярус закрыли профилактическим покрытием, только зондажи оставили. Чтобы видно было каждое столетие, чтобы ничему не отдавать преимущество. А профилактику можно легко снять и продолжить работу.

Мы нашли кусочки каждого из убранств церкви, но полностью ни одно из них не сохранилось. В «Секвенции» Фомы Аквинского есть такая строфа: «Tantum esse sub fragmento,Quantum toto tegitur» — «по фрагменту увидеть целое», а еще говорят, что в замочную скважину видно больше, чем в открытую дверь. Вот и мы решили сохранить эти фрагменты и попытались сделать так, чтобы в церкви сохранились части разного времени. Но так как это все-таки церковь, а не музей, нужно было свести все воедино. Теперь здесь можно увидеть и 17-е столетие, и 18-е, и 19-е, и два слоя росписи 20-го века.

Кое-где в стенах церкви видны камни. Это и есть зондажи. Внутри, в нижнем ярусе, по всему периметру храма сохранен экспозиционный зондаж, где видно все, что было раскрыто реставраторами. Нам повезло с настоятелем храма. Отец Георгий Латушко начинал восстановление храма с 1991 года, тогда и мы были призваны. Вместе изучали, вместе учились.

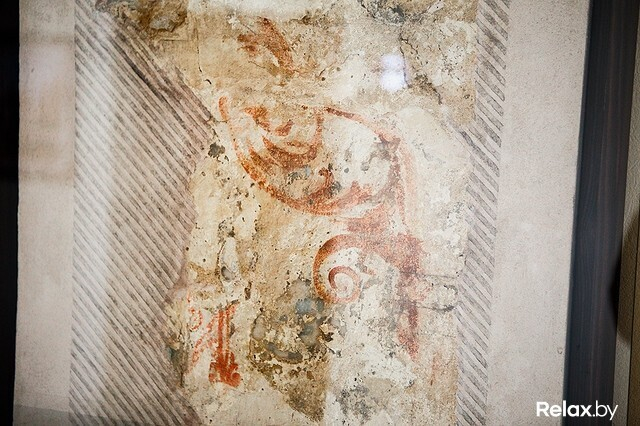

Тут виден первый слой, нарисовано прямо по глине и камням. И мы же не сможем узнать, может это мастер просто пробу делал, нарисовал что-то, а дальше по-другому было. Но это и есть то самое, живое.

Вот тут просто оставили большой зондаж, чтобы особую кладку было видно. Тут видно, что ее делали арками, чтобы она была крепкая, но не сильно толстая и тяжелая.

Тут сохранились слои всех времен, но если на них долго смотреть, то можно запутаться, поэтому профессиональный художник сделал реконструкцию. Но только контурную. Контуром соединил эти кусочки в то, что тут могло быть.

Окна в церкви изначально были стрельчатые, но потом их закруглили.

Зондаж — это как кустодия, печать времени, документ правдивости. Вот мы сейчас смотрим на это — и все, никуда не денешься, новая фактура, стены заштукатурили, покрасили. А зондаж показывает, каким все было. Их даже правильнее было бы большего размера сделать и против формы. Например, если надо показать, что тут где-то была арка, то можно сделать прямоугольный кусок вверху арки, чтобы он выделялся.

Петропавловский собор в народе называется «желтой церковью» из-за традиционной покраски стен. Сейчас цвет не совсем тот, он слишком гармоничный. Жаль, конечно, раньше краска была природная и по-настоящему желтая. Эти новые краски чересчур сухие и сдержанные, они, можно сказать, уничтожили цвет города, проспект Ленина в советское время не так красили.

Вообще реставрация — это проблема стыков. Реставратор, архитектор или художник, должен дать объекту новую жизнь, но и показать при этом старое. Как сделать этот стык? Слабая реставрация всегда «гладкая и бесконфликтная» — когда не задумываются над этим и делают стилизацию под старину, «псевдо». Сейчас такое часто можно встретить. И стык стирается, словно его и не было. Я часто привожу в пример Храм Христа Спасителя в Москве, который был построен в честь юбилея победы над Наполеоном — в 1912 году. Построили самый большой православный храм в мире. Памятник победы одной империи над другой.

Пришел Сталин — и храм разрушили. Прошло еще время — храм решили восстановить. И проблема стыка, я считаю, там не решена. Храм восстановили полностью, и получилось так, что факта уничтожения памятника как будто и не было, его стерли. Исчез драматизм исторической ситуации. Покаяния, как у Абуладзе, не случилось. Правильнее было бы построить храм в честь разрушенного Храма.

Или возьмем Нью-Йорк, разрушенные 11-го сентября башни. После были предложения построить на их месте здания еще выше. Это было бы похоже на то, что сделали с Храмом Христа Спасителя. Но там в итоге сделали хорошо: водопад, который уходит в землю, словно точка зеро, нулевой отсчет. Еще я видел, что был проект сделать так, что две башни, словно поваленные, образуют пирс, который уходит в море. Это тоже хорошая идея. Тут есть покаяние, духовная сдержанность.

2. Монастырь кармелитов

Это еще одно здание, которое входит в десятку самых старых в городе. Тут размещался монастырь кармелитов, а в 18-м веке — храм. Теперь здесь Национальный центр электронных услуг. Окна первого этажа заложили, и поэтому нас пригласили решить задачу их оформления. Мы предложили проект «Зондажи и миражи Раковского предместья». Пять окон — пять страниц истории. Как бы мимолетное отражение из прошлого: мы вроде что-то видим, а вроде и нет, словно в окне что-то промелькнуло. Раковская улица, кстати, раньше называлась Юровской. Здесь стояла Юрьевская церковь.

А знаете, почему у Юбилейной площади такое название? Считают, что это юбилей советской власти, но она была так названа в 1826 году. Там, где сейчас магазин «Эра», стоял памятник в честь 1500-летия Никейского собора, который состоялся в городе Никея в 325 году. Тогда христиане впервые пришли к согласию и приняли Символ веры. Решали, Христос — это Бог или человек?

Там, где сейчас стоит желтое здание епархии, раньше была синагога, потом один из первых в Минске кинотеатров. Рядом — самый старый в Беларуси хлебозавод. Это маленький кусочек Минска с двухэтажной модульностью, где ты идешь и чувствуешь себя хорошо. Улица называлась «Школьная». Такие были во многих «мястэчках». Они вели к «школищам» — местам, где стоит синагога. Все эти истории улицы мы нарисовали в окнах, но так, чтобы казалось, что это на секунду отразилось в стекле. Такую задачу художественную себе ставили.

3. Усадьба Пшездецких. Середина 18 века

Здание, где сейчас находится галерея Савицкого, тоже входит в десятку старейших. Раньше здесь была усадьба пана Михаила Пшездецкого, подканцлера ВКЛ, чей род владел Заславлем. Здесь были и аптека, и областной военкомат. Теперь четыре зала на первом этаже занимает музей дворянского быта. Мне кажется, с 18-го века здание сохранили прилично.

Когда сделали реставрацию Троицкого предместья, я ходил, говорил: «Ну что вы сделали конфетку, разукрасили все». Меня умный человек успокоил: «Что ты переживаешь. Дождь, снег, град — все облупится и будет как надо».

4. Мариинский архикафедральный костел. 1700-1710 г.г.

Раньше здесь был храм иезуитов, построили его в 1700 году. Сюда приезжали и Петр I, и король Швеции Карл XII, и император Николай I. В советские времена костел использовался спортивным обществом «Спартак».

5. Бывшая школа иезуитов. 1699 год

Здание слева от Мариинского костела было школой иезуитов, теперь здесь музыкальный колледж. Фасад сейчас совершенно другой, но стены сохранились.

6. Здание минских губернских учреждений

Тут была гимназия, в которой учились Станислав Манюшка, Ядвигин Ш., Александр Ельский. К слову, напротив места, где сейчас стоит отель «Европа», находился 4-этажный дом (в 80-е его разобрали), там впервые ставилась «Селянка» Манюшки.

7,8. Костел святого Иосифа и Монастырь (Кляштар) Бернардинцев. 17-18 век

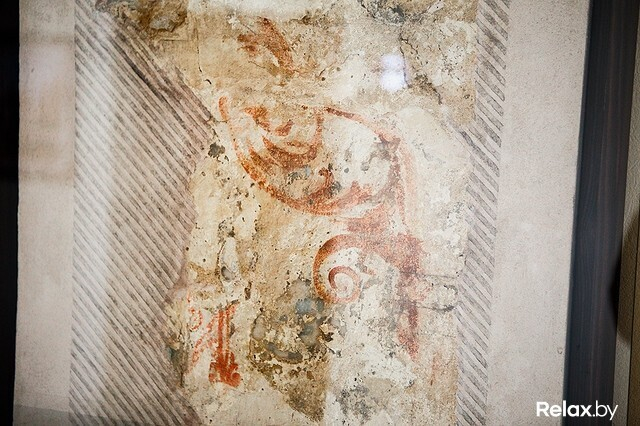

Это уникальное здание. В 1863 году костел и монастырь закрыли и сделали в них тюрьму, которая простояла до советских времен. Когда ее убрали, позвали нас. Мы исследовали все 8000 кв. метров, искали живопись. Нашли. Сейчас, когда в бывшем здании монастыря сделали отель «Монастырский», по коридорам эти фрагменты сохранили в витринах.

Вообще мы тут многое нашли, в том числе граффити сидельцев, которые рисовали красноармейцев на стенах, записки и даже человеческие кости. Найденные материалы передали в исторический музей. А костел занимают Архив научно-технической документации и Архив-музей литературы и искусства.

Вот этот фрагмент мне больше всего нравится. Мы его нашли в комнате, где у тюремщиков была парилка. Все было черное, под бетоном.

9. Троицкий монастырь базилианок (2-я городская клиническая больница). Середина 18 века

По проекту архитектора Крамера. Самое старое здание на Троицком предместье. От нее бы сделать проходную галерею, потому что с этого места хорошо видно весь город.

10. Свято-Духовский монастырь базилианок. 17 век(1641)

Сейчас здесь детская музыкальная школа. По некоторым данным, монастырь был возведен в первой половине 17-го века, но еще ранее на этом месте могли стоять каменные дома мещан.

Басталия

«Басталия» – это сообщество художников-реставраторов. Когда я учился в институте (сейчас это Академия искусств), попал на практику к реставраторам, и получилось на всю жизнь. Это мои коллеги, друзья, единомышленники. Мне тогда сказали «От тюрьмы, от сумы и от реставрации — не зарекайся».

Нас объединил наш учитель Олег Владимирович Хадыка — архитектор, один из основателей реставрации в Беларуси. Недавно ушел из жизни архитектор Сергей Александрович Друщиц, он был гендиректором Белреставрации, делал проект реставрации Несвижского замка. Они вместе учились, вошли в плеяду основателей белорусской реставрации. Позже при Союзе художников мы создали свою творческую мастерскую «Басталия». Николай Золотуха, Игорь Кныш, Иван Медведев, Евгений Левданский — это основной костяк нашей группы.

Последние наши реализованные проекты — это реставрация росписей и алтаря каплицы Вознесения Девы Марии несвижского замка Радзивиллов; проект реставрации и воссоздание росписей усадебного дома в Лошице; реставрация алтарной скульптуры костела Святого Андрея в Слониме; реставрация росписей и икон Николаевского костела в Гераненах. Недавно выполнили проект оформления дворца ЗАГС в исторической части Троицкого предместья.

У Евгения Винокурова есть такие строки:

…Художник, воспитай ученика, Чтоб было у кого потом учиться.

В этих строках выражается формула поведения. Каждый новый объект — это «мираж неизведанного», приходится заново учиться, чтобы не ошибиться, «прокладывая зондажи». Поэтому мы стараемся привлекать молодежь.

Реставрация — это коллективный труд, он вырабатывает чувство ответственности.

Одним часом общения невозможно охватить все минские «зондажи и миражи». Возможно, мы только наметили дорогу к Минску, пройдя от одного исторического здания к другому, которые составляют десятку самых древних городских сооружений. Ну а если намечается дорога, значит, вырисовывается и Город-храм.

Фото: Дмитрий Рыщук